我爸爸的狀況是從攝護腺肥大開始,到後來血尿,最後左腎萎縮,腎功能下降。對我們家屬來說,一次又一次地開刀,到後來其實蠻灰心的,可是我們又不能把情緒表達出來,怕爸爸會擔心。

腎友家屬的真實心聲

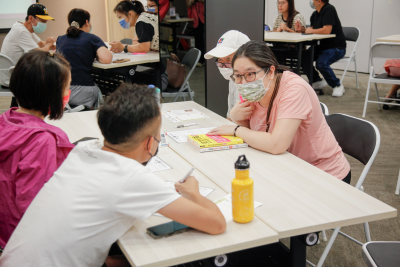

這是七月腎友講座現場,一位腎友家屬主動分享爸爸治療的過程。他的聲音頻頻顫抖,卻依然努力維持鎮定。當下空氣寂靜的只聽得見呼吸聲,所有聽講者視線集中在勇敢講出心路歷程的他身上。有些人紅了眼眶,或是頻頻點頭,因為這份壓抑與心酸,正是許多照顧者共同的心情。

「我爸爸的狀況是從攝護腺肥大開始,到後來血尿,最後左腎萎縮,腎功能下降。對我們家屬來說,一次又一次地開刀,到後來其實蠻灰心的,可是我們又不能把情緒表達出來,怕爸爸會擔心。」

坐在台下聽著,心裡既不捨,也充滿敬佩——這些平常沒有機會被表達出來的情緒,在面對面的講座裡終於有了可以好好安放的空間。

他接著說:「我爸也會覺得:『欸,為什麼是我,這麼倒楣?』我就跟他說,人年紀大了本來就會退化,我們遇到了,就學習怎麼和這個病共存,試著用開心的心情面對。」他帶著鼻音,雙手緊握著麥克風,卻還是堅定傳達出樂觀的看法。

*非此文章當事人

腎友上台分享每一組交流討論後寫下的患病心情

日常困境的輪迴

慢性腎臟病是一場漫長的拉鋸戰,每天要進行飲食控制,攝取足夠熱量、控制蛋白質、鈉,如果抽血報告不理想,還得控制磷與鉀,日常飲食比一般人想像的還要複雜。患病後許多人第一反應就是:「那我還能吃什麼?喜歡的都不能吃還有什麼樂趣?」當合併糖尿病時,飲食規則更是疊加,生活好像被密密麻麻的規矩包圍。吃飯這件事,容易變成陷入計算食物克數與營養素的無盡輪迴中,喪失了原有的期待與快樂,更別提擔心吃錯導致腎功能下降的焦慮。

在台灣,因為糖尿病導致腎臟病變的人口比想像中的還多,因此腎基會今年的講座主題聚焦在「糖尿病腎病變」的治療與控制,期望可以透過傳遞知識,幫助腎友解決飲食問題,放心地吃、與疾病共處。

承翰營養師特別點出糖尿病飲食與腎臟病飲食的不同之處

找到方法,飲食不再只有限制

在課堂上,承翰營養師直接點出腎臟病飲食和糖尿病飲食的差異,再來談到糖尿病腎病變如何遵守飲食原則。接著直接切入如何實際執行。一步步解釋每個原則的原因,以及如何在規則內做出彈性調整,而不是一味的限制。

苡璉衛教師則是希望大家可以理解份數的概念,雖然一開始很困難,但學會後反而能擺脫天天反覆計算數字的痛苦,並且達成「控制蛋白質」、「達標熱量」的雙重目標,保護腎臟!在此同時也找回對生活的掌控與安定,還有對飲食的熱情。

苡璉衛教師現場示範自己所設計的低蛋白餐點--韓式冬粉

大家都很開心的享用,打破對低蛋白飲食難吃無味的刻板印象

知識與同理帶來力量與信心

課程結束後,這位家屬又補充說:「我很慶幸加入了腎基會的FB社團,知道了很多知識,也更有信心。除了教我爸爸媽媽怎麼做,還能教下一代。教育和傳承很重要,讓更多人守護自己的腎臟,這是我覺得腎基會最好的宗旨之一。」

這份肯定,讓我們再次相信:正確的知識能幫助身體,不帶偏見的同理能安住心裡。謝謝每一位參與講座的腎友與家屬,因為這些回饋,讓我們更清楚堅持舉辦講座所帶來的力量——不只傳遞了知識,也讓人們拾起面對日常的勇氣,重新出發。

腎友們與兩位老師開心合影